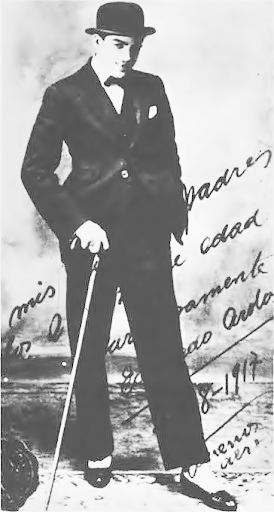

En conmemoración de los nacimientos de Carlos Gardel (1890) y Julio de Caro (1899), dos emblemas de una de las mayores manifestaciones de la cultura argentina, desde el año 1977, se celebra el 11 de diciembre el Día del Tango.

El tango es un género musical que nace a fines del siglo XIX en las márgenes del Río de la Plata, en el arrabal porteño, con canciones, instrumentos musicales, y bailes, que se realizaban primeramente en las calles, a la luz del farol, y luego en cafetines, cabarets y prostíbulos.

El escritor Horacio Salas, investigador de este género musical, hace referencia a la demora en el ingreso del tango en los patios de los conventillos, donde no era aceptado en sus inicios, ya que las habitaciones eran ocupadas por familias en las que se imponía un tono general de trabajo y decencia, y no era bien vista la música prostibularia; implicaba esto acercar el bajo fondo al núcleo familiar.

Surge el tango a partir de la fusión de aportes afroamericanos, criollos y de inmigrantes europeos, que hicieron que se transformara en una expresión de identidad cultural rioplatense. Quizás haya sido esta manifestación artística una forma de escape para trabajadores e inmigrantes que llegaban a la ciudad. En sus comienzos, el tango no gozaba de buena fama, se lo asociaba a la marginalidad y a la delincuencia. Debieron pasar varios años hasta que, hecho éxito en París, principalmente por obra de Carlos Gardel, tuviera su reconocimiento en los salones de clase media porteña.

A partir del año 1935, este género era interpretado por varias orquestas, en teatros y salas de conciertos. Una nómina interminable de cantantes y músicos fueron protagonistas, con composiciones de obras significativas.

Hacia la década del 50 comenzó a perder popularidad, dada la llegada de géneros como el rock y el pop. No obstante, seguía siendo muy reconocido en Europa y en países como Japón.

El día 30 de septiembre de 2009, el tango fue proclamado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Actualmente, este género musical ha sido revalorizado y continúa siendo relevante en la cultura argentina, y es admirado por personas de todo el mundo, más allá de la incorporación de nuevas formas de expresión, que se relacionan con los cambios sociales en general. La comunidad tanguera hoy está integrada por músicos, bailarines profesionales y aficionados, coreógrafos, compositores, y profesores que enseñan este maravilloso arte que refleja la identidad y la pasión de un país y su gente.

El tango está presente en las celebraciones patrióticas, en festividades de aniversario de ciudades, en actos escolares, en paquetes turísticos, lo cual demuestra que constituye un genuino elemento del patrimonio cultural de nuestro país.

Guapos y compadritos, reconocidos personajes de la milonga porteña

Que estampa florida y maleva.

Guapo, cuando te vayas del barrio

quedará un recuerdo.

En el adiós definitivo habrá un entrevero

de voces amigas y un tango,

el que contó tus hazañas.

Alfredo Roldán (letra) – Vicente Demarco (música), “El guapo”.

En su libro “El tango” (Editorial Planeta, año 1995), Horacio Salas describe dos personajes que en los distintos barrios eran familiares: el guapo y el compadrito. Y los define casi por oposición. El guapo, temido, envidiado, respetado, en el barrio era como el título máximo de hombría; si lograba llegar a la vejez, era reconocido por su experiencia y sabiduría, sin embargo, en pocos casos esto sucedía, casi siempre la muerte lo alcanzaba todavía joven, en algún enfrentamiento o en una cuchillada traicionera que lo dejaba tendido para siempre. El compadrito, en cambio, era una especie de imitador, “un guapo a mitad de camino” -dice Salas- fanfarrón, insolente, provocador, traidor. El guapo se expresaba en voz baja, silencios y miradas acompañaban sus palabras; se imponía por presencia y conducta. El compadrito precisaba del grito, el autoelogio y de aduladores.

El tango canción

El tango canción es la segunda generación en la producción tanguera, reemplazó a los tangos de la primera época, cuando la música estaba prácticamente aislada, en conventillos, prostíbulos, cafetines y pulperías. Surgían en ese momento las agrupaciones musicales, e instrumentos como guitarra, flauta, violín y clarinete. Estas formaciones -refiere el investigador Andrés Carretero en su libro “El compadrito y el tango” (1999)- llegaron a constituir la base de la llamada Guardia Vieja, en la que se destacaron Roberto Firpo (pianista, director y compositor; 1884-1969) y Francisco Canaro (violinista, director y compositor).

Madreselvas en flor que me vieron nacer

Y en la vieja pared sorprendieron mi amor

Tu humilde caricia es como el cariño

Primero y querido que nunca olvidé

Música: Francisco Canaro (música) – Luis César Amadori (letra), “Madreselva”.

“Mi noche triste” fue el primer tango canción, que marcó una etapa trascendental de la música popular, y que fue interpretado por Carlos Gardel en su debut en 1917, considerado el creador del tango canción, cuya voz exclusiva lo llevó a la fama internacional hasta su trágica muerte en el año 1935. Este tema fu escrito por Pascual Contursi (dramaturgo, músico y letrista de tango; 1888-1932), quien ya había puesto letra a varios tangos; en este caso, al tango “Lita”, de Samuel Castriota (pianista, guitarrista, director y compositor; 1885-1932).

Percanta que me amuraste

En lo mejor de mi vida

Dejándome el alma herida

Y espina en el corazón,

Sabiendo que te quería,

Que vos eras mi alegría

Y mi sueño abrasador,

Para mí ya no hay consuelo

Y por eso me encurdelo

Pa’ olvidarme de tu amor…

“Mi noche triste”.

El tango escenario y el tango salón

Con respecto al baile, transcribimos expresiones de la Profesora Vanesa Pezzelatto, quien nos refiere con precisión los aspectos que difieren entre el tango escenario y el tango salón.

“Imagina un salón de baile lleno de parejas que se deslizan con gracia y pasión por la pista. El tango salón es el rey de este espacio, donde la improvisación y la conexión entre los bailarines son fundamentales. Es un estilo que se centra en la musicalidad, la técnica y la comunicación entre los bailarines. El tango salón es un diálogo silencioso entre dos personas que se entienden a través del movimiento y la música.

Por otro lado, el tango escenario es un espectáculo que busca cautivar al público con su dramatismo y teatralidad. Es un estilo que se centra en la espectacularidad, la acrobacia y la narrativa. El tango escenario es un cuadro vivo que cuenta una historia a través del movimiento, la música y la iluminación. Los bailarines se convierten en actores que interpretan un papel y transmiten emociones al público.

En resumen, el tango salón es un estilo más íntimo y auténtico, que se centra en la conexión entre los bailarines y la musicalidad. El tango escenario, por otro lado, es un estilo más espectacular y teatral, que busca cautivar al público con su dramatismo y acrobacia.

¿Te gusta la intimidad y la autenticidad del tango salón, o la espectacularidad y la teatralidad del tango escenario?”

El lunfardo

Para José Gobello, autor del “Nuevo Diccionario Lunfardo”, “el lunfardo es un repertorio de términos traídos por la inmigración, durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta el estallido de la primera gran guerra, y asumidos por el pueblo bajo de Buenos Aires, en cuyo discurso se mezclaban con otros de origen campesino, y quechuismos que corrían ya en el habla popular, conformando un léxico que circula ahora en todos los niveles sociales de las ‘repúblicas del Plata’”.

Cabe aclarar que el mayor aporte para la difusión del lunfardo lo efectuaron las letras de los tangos. En la primera estrofa del tango “Mi noche triste” -transcripta anteriormente-, descubrimos tres vocablos que pertenecen a este lenguaje: percanta (mujer), amuraste (abandonaste), encurdelo (emborracho).

Tomamos algunos versos del tango “Los cosos de al la’o”, donde aparecen los términos fueyes (bandoneones), chamuyando (hablando), cosos (personas innominadas), piba (chica).

Sollozaron los violines

Los fueyes se estremecieron

Y en la noche se perdieron

Los acordes de un gotán

Un botón que toca ronda

Pa’ no quedarse dormido

Y un galán que está escondido

Chamuyando en un zaguán

De pronto se escucha el rumor de una orquesta

Es que están de fiesta los cosos de al la’o

Ha vuelto la piba que un día se fuera

Cuando no tenía quince primaveras

Hoy tiene un purrete y lo han bautiza’o

Por eso es que bailan los cosos de al la’o

José Canet – Marcos Larrosa, “Los cosos de al la’o”

No obstante, otros estudios lingüísticos sostienen que el lunfardo era una jerga que se utilizaba en el mundo del hampa, cuando la delincuencia necesitaba un lenguaje que le permitiera despistar a la policía. De ahí términos como otario (ingenuo candidato a un engaño), yuta (policía), gayola (cárcel).

La Guardia Nueva

Tuvo lugar a partir de las primeras décadas del siglo XX, con sextetos que incorporaron bandoneones, violines, piano y contrabajo. Sobresalieron en este período Juan Carlos Cobián y Julio De Caro, entre otros; y los letristas, Pascual Contursi -ya mencionado-, Enrique Santos Discépolo y Homero Manzi, quienes describieron poéticamente y con expresiones lunfardas escenas de la vida porteña cotidiana.

Años más tarde, década del 40, llegarían Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo, Horacio Salgán, Juan D’Arienzo, Edmundo Rivero y Roberto Goyeneche, cuya calidad artística continuó llevando al tango a un espacio de gran reconocimiento y prestigio a nivel nacional e internacional. Período que fue calificado como la Época Dorada. La radio y el cine asumieron el compromiso de contribuir con su difusión.

César Ferrer junto a Majo Godoy, bailarines de amplia trayectoria en nuestra ciudad, no solo en la pista, sino también en carácter docente y como organizadores de milongas.

El bandoneón

Instrumento que se asocia inmediatamente al tango rioplatense, que le dio el sello definitivo a la composición de este género.

Desde el año 2005, el 11 de julio se conmemora el Día Nacional del Bandoneón”, declarado por el Congreso Nacional, fecha que fue elegida por el aniversario del nacimiento de Aníbal Troilo, más conocido como “Pichuco”, compositor y director de orquesta de vasta trayectoria. (Información extraída de: https://www.cultura.gob.ar/vida-y-obra-del-bandoneon_7947/)

El tango “Cuando tallan los recuerdos”, con tono melancólico, hace referencia al artista y su tiempo compartido con este instrumento tan leal. El vocablo “fuelle”, hoy escrito con “ll”, aparece en el diccionario lunfardo de José Gobello como “fueye”.

Mi viejo fuelle querido

Yo voy corriendo tu suerte

Las horas que hemos vivido

Hoy las cubre el olvido

Y las ronda la muerte

Mi viejo fuelle malevo

Hoy como vos estoy listo

Porque pa siempre dejé en tu registro

Enterrao mi corazón… (Enrique Cadícamo)

Temática tanguera

Un número importante de letras de tango se vinculan con lo sentimental, en ese caso aparece el amor en todas sus dimensiones, y entre los subtemas nos encontramos con el desamor, el abandono, la traición. Otras abordan tópicos como la ciudad, el barrio, en tono melancólico muchas veces; la madre, los amigos, la soledad, los juegos de azar, el paso del tiempo, la realidad social, el tango.

LA CANCIÓN DE BUENOS AIRES

Buenos Aires, cuando lejos me vi

Sólo hallaba consuelo

En las notas de un tango dulzón

Que lloraba el bandoneón.

Buenos Aires, suspirando por ti

Bajo el sol de otro cielo,

Cuando lloró mi corazón

Escuchando tu nostálgica canción.

Canción maleva, canción de Buenos Aires,

Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura,

Canción maleva, lamento de amargura,

Sonrisa de esperanza, sollozo de pasión.

Este es el tango, canción de Buenos Aires,

Nacido en el suburbio, que hoy reina en todo el mundo;

Este es el tango que llevo muy profundo,

Clavado en lo más hondo del criollo corazón.

Buenos Aires, donde el tango nació,

Tierra mía querida,

Yo quisiera poderte ofrendar

Toda el alma en mi cantar.

Y le pido a mi destino el favor

De que al fin de mi vida

Oiga el llorar del bandoneón,

Entonando tu nostálgica canción.

Letra: Manuel Romero.

Música: Azucena Maizani.

Carlos Gardel y Julio de Caro

Carlos Gardel había llegado junto a su madre, doña Bertha Gardès desde Francia, siendo muy pequeño. Desarrolló en nuestro país una vida intensa, motivada siempre por su interés por la música. Sus biografías dan cuenta de que con apenas 7 años, el niño se sentaba en la puerta de su casa a cantar, y en su adolescencia lo hacía en casas de familias del barrio del Abasto. Para 1935 había filmado ocho películas y grabado varios discos, y había realizado giras por distintos países del mundo, cuando en gira por Colombia, el día 24 de junio, un accidente aéreo termina con su vida. A partir de ese lamentable suceso, se iniciaron una serie de homenajes, calles e instituciones que llevan su nombre, retratos producidos por diferentes artistas, museos que exponen su obra musical, clases y talleres de música que presentan sus temas. Y en Medellín, donde se ocasionó el accidente, la Legislatura porteña envió una placa con estas palabras: “A la memoria de Carlos Gardel. Voz y sentimiento criollo del tango. Fallecido trágicamente en este aeropuerto el 24 de junio de 1935”.

Julio de Caro fue compositor y director de orquesta, considerado por los estudiosos del tango uno de los referentes de la Guardia Nueva, por determinadas innovaciones que hizo en el género, entre ellas el acompañamiento armonizado del piano, los fraseos de los bandoneones y los contracantos del violín, que forman melodías de agradable contraste con el tema central.

Hijo de inmigrantes italianos, De Caro había nacido en el barrio porteño de Balvanera y desde pequeño se sumergió en el universo artístico, ya que su madre, Matilde Ricciardi Villari, había sido cantante profesional, y su padre, José De Caro De Sica, había estudiado música en su país natal y en la Argentina abrió un conservatorio musical.

Falleció el 11 de marzo de 1980 en la ciudad de Mar del Plata, pero su música fue influencia para otros artistas. Su última actuación pública fue en el Luna Park, justamente el 11 de diciembre de 1977, cuando junto a su público y a otros renombrados intérpretes, pudo celebrar sus 78 años.

Para finalizar…

Desde sus inicios, el tango ha sido testigo del crecimiento de nuestro país, y ha crecido con él. Cada artista, según su época, fue dejando su impronta a este género que no descuida su esencia, más allá de innovaciones propias de cada momento. Se canta y se baila en todo el país, en nuestra vecina Rca. Oriental de Uruguay, y en numerosos países del mundo, ya que trasciende fronteras. El tango sigue emocionándonos, introduciéndonos en un mar de sensaciones diversas.

El tango representa nuestro legado cultural. Es identidad, es arte, es historia, es pasión. Identidad que conlleva rasgos propios de nuestra nación, que atraviesa nuestra historia, nuestra realidad, nos acompaña siempre. Arte que manifiesta la creatividad y las emociones que empañan el alma humana. Historia que nos ubica en un contexto preciso, en todas sus dimensiones. Pasión que implica un sentimiento fuerte y arraigado en quienes lo escuchan, lo interpretan y lo bailan.

Agradecimientos: A Ivana Piñol, Vanesa Pezzelatto, Gabriela Funes, Majo Godoy y Concepción Wallingre, por su colaboración en la elaboración de este artículo.

Texto y selección de fotografías: Prof. Nélida Claudina Delfín.

Excelente nota!

Excelente y completo artículo!

Excelente artículo. Muy completo y con una importante bajada a lo local. Felicitaciones.

Bocha